こんにちは。

最近良く耳にする「働き方改革」ですが、銀行業界はどうなんだろう?と素朴な疑問が湧いたので記事にして考えてみました。

働き方改革とは?

昭和生まれの私は、社会人になると「必死で会社のために働く」ことが普通と思っていました。

バブル経済の時はまだ学生でしたが、「モーレツ社員」とか「24時間戦えますか♪」といったキャッチフレーズを見聞きした思い出があります。

残業は当たり前、有給休暇を取るなんて考えられない時代だったかもしれません。

私が入行した平成10年でも帰宅は夜の9時頃となるのが普通でした。

しかしながら、現在の風潮としては長時間労働が問題視されています。

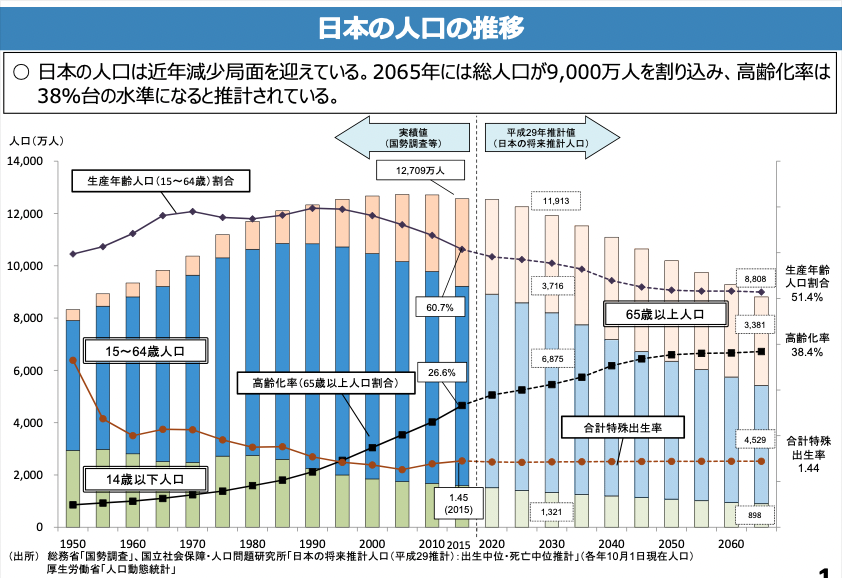

さらに少子高齢化による生産年齢人口の減少、共稼ぎ世帯の増加による育児・介護との両立など、労働問題が表面化しています。

こうした現状を踏まえて政府は「一億総活躍社会」の実現を掲げて働き方改革を進めています。

「一億総活躍」って・・・ 戦時中みたいで個人的にはあまり好きではありません💧

では、具体的に働き方改革とはどういうものなのでしょうか?

働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

引用:厚生労働省

引用されている文章を読む限りでは素晴らしい取り組みと感じますよね。

なぜ働き方改革なのか?

ではなぜ働き方改革をしていく必要があるのでしょうか?

前述の通り、一番の理由は少子高齢化だと思います。

つまり、働く人が足りない と言う事です。

上のグラフからも分かるように、高齢化率(65歳以上人口割合)は右肩上がりで2065年には38%に達する見通しとなっています。

このような背景から「人生100年時代」や「定年70歳」などが言われ始めました。

働き方改革の取り組みは?

働くこと、つまり労働に関しては「労働基準法」に定められています。

ただ、労働基準法は1947年(昭和22年)に制定されたので現代の実態と合わない部分も出てきています。

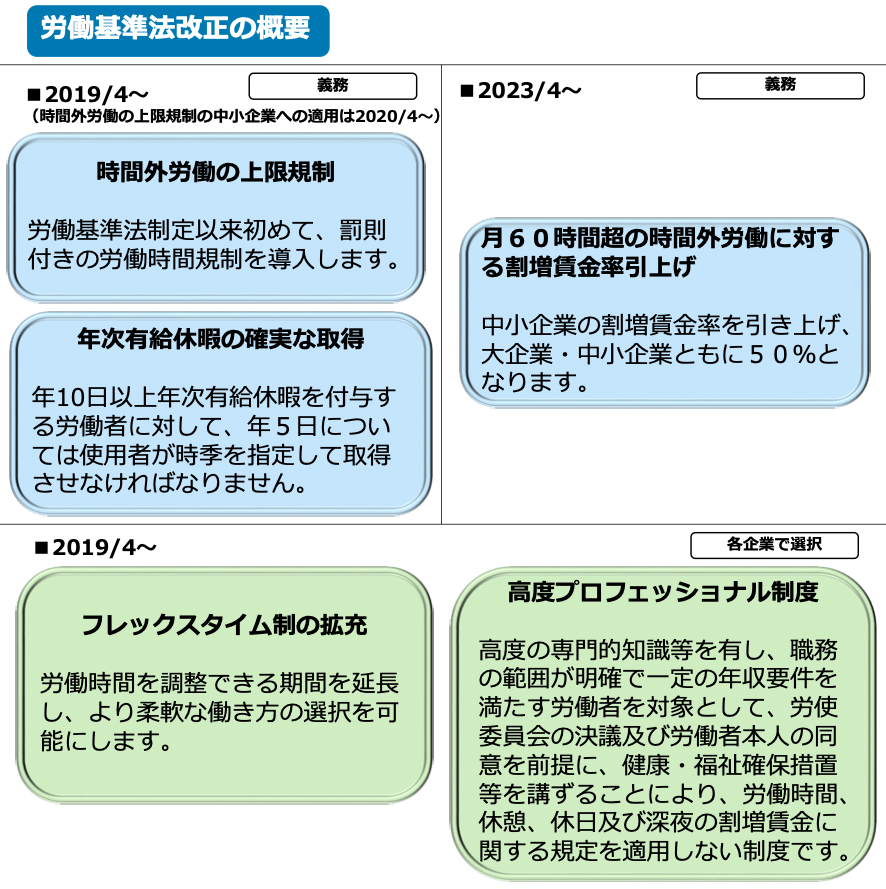

そこで、2019年4月より働き方改革関連法(改正労働基準法)が施行されました。

概要は次の通りです。

ポイント

- 長期労働の是正

- 多様で柔軟な働き方の実現

- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

長期労働の是正は過去からも言われ続けていましたが、最近ではやっと時間管理が厳正化してきた印象ですね。

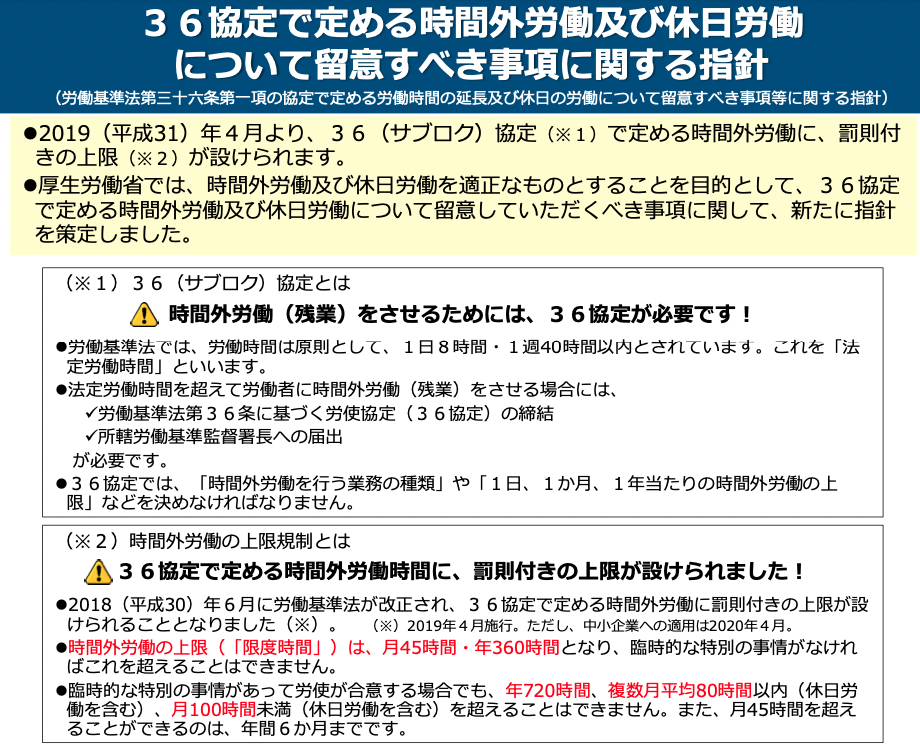

過去からも残業については36(サブロク)協定で定められた範囲内とされていましたが、実態では形骸化されていた部分もあったかと思います。

2019年4月からは、この36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられました。具体的には次の通りとなります。

銀行業界の実態は?

それでは銀行業界の実態はどうでしょうか?

時間外労働の上限の年間360時間は、月平均30時間となります。

営業日数が月に22日あるとして、1日平均の残業の上限は1.4時間となります。

就業時間が8:00〜17:00とすると、18:25には退行しなくてはいけません。

これまでの働き方をしていたのでは難しい状況となっています。

加えて、有給休暇を最低5日取得する必要もあります💦

銀行としても法対応を行なっていく必要があるので、時間管理は厳しくしています。

支店業績に時間管理、労務管理項目を入れており、業績が良くても労務管理が出来ない支店は評価を下げられます。

そこで営業店ではどのような時間管理が行われているのかと言うと・・・

「帰れー!!」

と上司が発声します(笑)

デジタル化が進んで久しいこの時代に、時間管理方法が「声掛け」って・・・本当?

と思われるかもしれませんが、このようなアナログ的な管理が結構残っています。

当然ながら、システム上はPCのログイン・ログアウトによる時間管理を行なっていますが、運用面ではこのような感じです。

もっと酷い場合だと、PCをログアウトしてから他の業務処理をしているケースもあります。

銀行で働き方改革が難しい理由

それでは何故、銀行で働き方改革が難しいのでしょうか?

これは銀行業界に限っての話ではありませんが、個人的には次の通りに感じています。

働き方改革が困難な要因

- 人員が減少しているが、やるべき業務、事務量は変わっていない。

- 預かり資産に関する事務などが煩雑になっており、渉外も内勤も負担が増加している。

- 強制的に早く帰れと言われて、業務が終わらないまま翌日に繰り越しており、翌日も同じような状況になる。

- 成果(結果)を出していないと、自分だけ早く帰りにくい。

- 上司より早く帰るのは気まずい。

この他にも様々な要因があると思いますが、大きく分けると、①物理的・数量的に就業時間内に業務を終えることが出来ない、②心情的、雰囲気的に早く帰ることが憚られる、の2パターンに分けられると思います。

若い一般行員(役職のない行員)の方ならば、両方の要因で疲弊してしまうのではないでしょうか?

一方、時間管理強化に対応するために営業店(支店)サイドでも時間管理の対応について苦慮しています。

仕事の進捗状況や期日管理をしながらも、残業を1日あたり2時間させると、1ヶ月(22営業日)で時間外労働が44時間と36協定ギリギリとなります。

そして、そのペースでいくと8ヶ月で年間の360時間の上限に達してしましますので、上席も大変です。

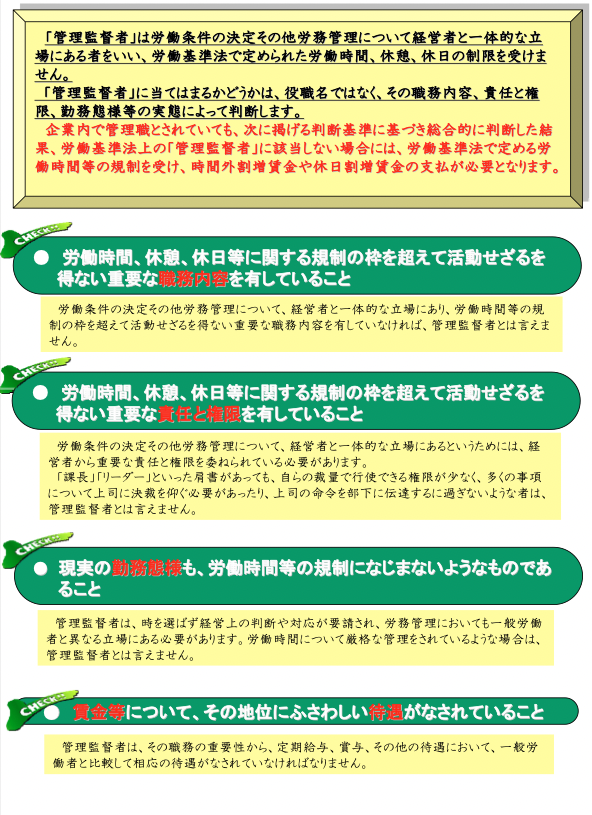

そこで登場するのが、残業の適用を受けない「管理監督者」となります。

銀行によって異なりますが、営業店において支店長をはじめとして、副支店長や次長職が管理職として「管理監督者」扱いとなり、残業がつかない職員の人がいます。

残業手当がつかない(=36協定にも縛られない)人なら無敵じゃね?

となり、業務の皺寄せがいきます。

ただ、残念なことに彼らには日常業務の実務能力はありません。なので、一般行員が処理しきれなかった業務を引き継ぐことは不可能です。本部から求められる報告物の対応をするぐらいでしょう・・・

でもそんな「管理監督者」と言われて残業がつかない彼らにも言い分はあります。

「俺らって、本当に管理監督者って言えるのか? 名ばかり管理職では・・・」

はい、その通りです。

支店長は別として、副支店長や次長を管理監督者とするには無理があると思います。

根拠は次のとおりです。

さらに本部職員においても、調査役、推進役、審査役など様々な肩書きで「管理監督者」に仕立て上げられて、残業とは関係ない職員となっています。

で上司からは「〇〇君は管理職なんだから・・・」とか「人よりたくさん給料をもらっているのだから・・・」と言われてしまい、早く帰ることが不可能な状況となっています。

一言で表すと、労働力が搾取されているのです。

若い時は安い給料でこき使われ、ある程度年取ったら「名ばかり管理職」として残業代を払わずにこき使う・・・

恐ろしいシステムですね💧

それでも給料を含めて従業員処遇に不満がなかったので、文句を言わずに従っていたと思います。

昨今ではボーナスが減額となり、人事制度の見直しのたびに定例給与が下がり、業務は増える一方となれば管理職も疲弊してしまいます。

どこで負の連鎖を断ち切るかですよね。

このまま社畜として生きるのか、自らの意志で生産性を高めて時間管理を行って働き方改革をするのか?

決めるのは貴方です。サラリーマンとしては上席の顔色を窺い、上席が帰ったら自分も帰るのが得策だと思います。

私は、労働力が搾取されることに我慢がならず、この1年間定時で帰り続けました。

その代わり、毎日残業している人よりも多くの成果物を残しました。

その行動が周りから嫌われることも十分に理解していますが、会社はアウトプットを行う場所であり、仲間を探す場所では無いと考えています。

その後、1年経って上司に呼び出されて怒られました(笑)

「ずっと定時に帰っているけど、本当にそれで良いと思っているの?」

「〇〇職として自覚を持たないと評価を付けにくいよ」

「〇〇くんのキャリアアップのために言っているから、このままだと勿体無いよ」

ほとんど脅しのようにボロクソに言われました・・・

確かに、自分のことだけでなく、組織のために俯瞰的に判断して行動する必要があるとは思います。

けど、周りの同職位を見ると漫然と残業をしているとしか思えず、納得がいかない自分がいます・・・

これが現実なのです

なので、生産性を低めて定時+1時間程度の労働時間にして働こうと思います。

こんな挑戦的なおっさんの行動を若い人は真似しないようにしてくださいね。