こんにちは。

勤務先が上場企業の場合は結構な確率で「従業員持株会制度」がありますが、そもそもどのような制度なのか、メリットやデメリットは何かなどについて解説していきたいと思います。

従業員持株会制度について

そもそも従業員持株会とは何でしょうか?

銀行に入行した際、最初の新人研修で人事部から案内を受けましたが、当時は良く分かっていませんでした。

当時の理解としては、

- 給料から天引して、自社の株式を、毎月一定金額購入し、将来の資産形成に役立てる積立みたいなもの。

- 毎月の積立額に対して銀行(会社)から奨励金が支給されるから有利だし、自分達の頑張りで会社の業績が良くなると株価も上がるのでモチベーション向上につながる。

程度に思っていました。

ええオッサンになった現在、この制度について改めて調べて見ました。

従業員持株会制度とは?

まず、従業員持株会の説明ですが「従業員が自社の株式の取得を目的として設立した任意組合」となっています。

そして、従業員持株会制度とは一般に「会社がその従業員に特別の便宜を与え、自社株を長期にわたって継続的に買付け保有させることを経営方針として採用し、これを推進する制度」であると定義されています。

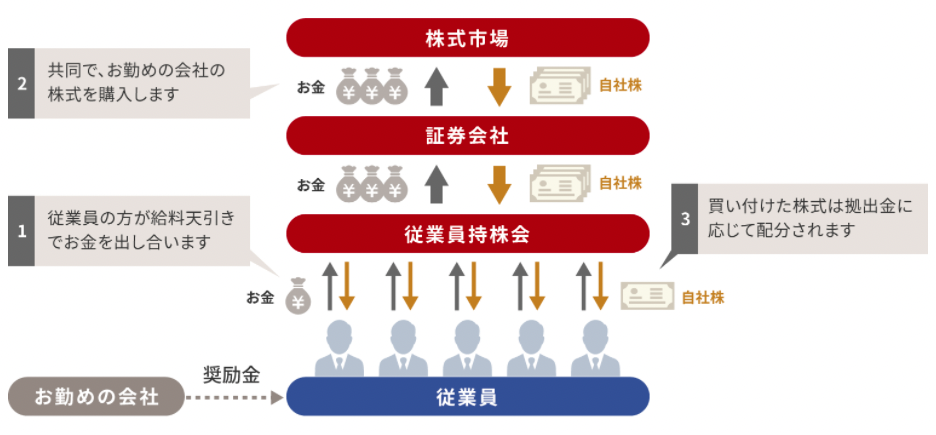

イメージとしては次の図になります。

いつから始まったの?

従業員持株会制度がいつから始まったのかを調べてたのですが、詳細は不明で1960年代末頃らしいです。

日本の従業員持株会の歴史は戦前に遡るが、現在のような常設の組合による月掛投資方式の制度が確立し普及し始めたのは、1960年代末である。

出典:独立行政法人経済産業研究所

どれくらいの企業が導入しているの?

(株)東京証券取引所が2021年5月7日に発表した「2019年度従業員持株会状況調査結果の概要について」について見ていきたいと思います。

調査結果によると、東京証券取引所上場国内会社3,708社(2020年3月末現在)のうち、従業員持株制度を有するのは3,236社となっています。つまり87.3%が導入していることになり、ほとんどの上場会社で導入されていることが分かります。

どれくらいの人が加入しているの?

前述の資料によりますと、2019年度は調査対象会社従業員数7,516千人に対して、持株会加入者数は2,894千人となっています。

率にすると38.5%の従業員が加入していることとなります。

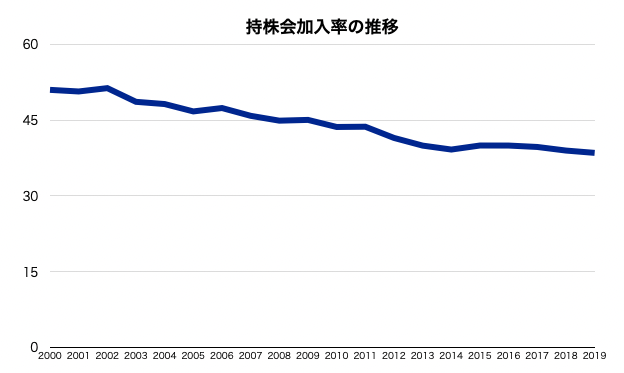

過去の加入率をグラフで見ると、加入率のピークは2002年度の51.3%でした。

17年間の間に加入率は12.8ポイント減少しています。

加入者側(従業員)のメリット

奨励金が支給されることが多い

従業員持株会を導入している企業のほとんどが「奨励金」として、従業員の積立金額に一定の割合で支給しています。

この奨励金は5〜10%に設定されていることが多く、平均では約8%と言われています。因みに私の勤める銀行では5%です。

なので月2万円持株会として積立すると給与明細に、奨励金として1,000円加算されていました。当然ながら現金で貰うのではなく、あくまで21,000円分の自社株を購入することとなります。

私が銀行に入った当時(平成10年)は定期預金金利(1年もの)が0.3%程度だったと思いますから、5%の奨励金は魅力的に感じました。

将来の資産形成の一つとして手続きが楽ちん

毎月の給料からの天引きなので、一度加入手続きをすれば何もすることはありません。

年間に何回か持株会からの案内を貰う程度ですかね。

あと増額や減額、中止などは半年に一回程度募集期間がありますのでその時に行います。

基本的にほったらかしなので退職金の一部程度として考えていました。

単位株でなくても株式を購入できる

通常の株式の売買は単位株で取引が行われます。

例えば1株が300円、単位株1,000株であれば最低300,000円が購入に必要となりますが、前述の通り従業員持株会という任意組合が購入しているため、従業員はたとえ月1,000円でも購入できます。

配当金は自動的に再投資してくれるので複利効果が期待できる

企業は株主に対して配当金を支払います。

当然ながら従業員持株会で購入している株式に対しても配当金が支払われます。

ほとんどの場合、配当金(税引後)は現金で受け取ることなく再投資されますので複利効果も期待できます。

加入者側(従業員)のデメリット

売却に時間がかかり、好きなタイミングで売れない

奨励金というメリットや資産形成で有利な制度ですが、デメリットも存在します。

くどいようですが、毎月株を購入しているのは「従業員持株会」という組合です。

我々従業員はお金を拠出していますが実際に株式を手元に持っていません。

処分の際にはまず、持株会から自分の証券会社口座に株式を移す必要があります。証券会社に口座を持っていない人は、口座作成から必要となりますので時間と手間が掛かります。

更に、勝手に売れません。

会社によって異なりますが、事前に上司を通じて人事部などに書類を届け出て承認を得る必要があります。承認後に初めて売却が出来るようになりますが、時期でも制約を受けることが多いです。

それは「インサイダー取引」との関連で、自社の決算発表を控えたタイミングや重要な発表が控えているタイミングでは売却が出来ません。

また、承認を得ても期限が決められていたりします。

因みに、私の銀行では承認後1ヶ月となっています。株価が自分の希望する水準でなく、タイミングを見ていたら1ヶ月を超えた場合は、再度承認を得る必要があります。

このようなことから、最大のデメリットを一言で言うと

「時間が掛かり、面倒なうえに、売り時を逃す可能性がある。」

となります。

株主優待が無い

これも制度の仕組みを理解すると分かると思いますが、購入者は従業員持株会です。

なので従業員個人として株主優待を受けることは出来ません。

但し、所定の手続きを経て、従業員持株会から自分の証券口座へ移しておけば株主優待は受けられます。

給料と資産(株式)が同じ会社となる

このデメリットを感じている人は少ないと思います。

つまり収入を得ているのと、株式という資産運用が同じ会社(勤務先)となるのでリスクがあるということです。

好景気で経済が右肩上がりの状態ならば、給料は上がるし自社の株価も上昇して相乗効果が得られると思います。

しかし、逆転すればどうなりますか?

長引く不景気で給料が上がらず、株価も低迷。所得と資産がともに目減りしていく状態となります。

「最悪、会社が倒産すれば所得と資産の両方とも一気に失います。」

そこまで行かなくても、事業の再編(M&A)などによる処遇変動、資産変動リスクがセットとなりますし、会社への依存度も高くなると感じています。

昔ながらの高度成長期かつ終身雇用が前提ならば、そんな心配をしなくても良いのですが・・・

個人的な見解

さて、メリットとデメリットを解説してきましたが皆さんはどのように感じましたか?

ここからは私個人としての見解を書いていきたいと思います。

結論としては、

「従業員持株会への拠出(積立)を中止する」ことにしました。

理由としては、

① 売却時のデメリットが大きい(過去に経験済み)

② 資産形成といっても自社の株式だけを購入しているのでリスク分散が出来ていない

③ 地方銀行の再編が進んでいる状況で、20〜30年後に当行が単独でいるとは思えない

ことが挙げられます。

持株会へ拠出していなければ忠誠心が低いように思われ、売却時には手間が掛かるうえに所属長に理由を尋ねられ、最近の株価を見ると含み損を抱えている状態の資産に何の未練があるでしょうか?

同じ2万円の積立ならば、楽天証券などで投資信託を定額購入する方がマシとの結論に達しました。

所得を得る場所(会社)と資産を運用する場所(会社)を別にして少しでもリスク分散を行って、投資についても1社のみならずインデックス投信で国内・海外など分散を図っていくべきと考えます。

なので2021年末に行動に移しました(笑)

定期的な募集期間があったので拠出をゼロに変更しました。当然ながら上司の承認を得るわけですが特段何も言われませんでした。

で、2022年1月より投信積立を新たに開始しました。これまでの投信積立と重複しないように、海外株式のインデックス型としました。

現状では米国の利上げ観測などで株式市場は厳しくなるかもしれませんが、10年以上放置する予定ですので気にしていません。

まとめ

従業員持株会制度について解説して見ましたが、如何でしたでしょうか?

最後はあくまでも個人の見解なので、賛否両論あると思います。

自分の勤める会社が大好きで、未来永劫絶対安泰と考えている方は報奨金やモチベーションの面でメリットが強いと思います。

最近、オッサンになったせいか今まで深く考えずに何となくやっていた事を見直すようになりました。

・他の人がしているから自分もする。

・良く分からないけど勧められたからする。

・保険など付き合いでする。

など、今一度考えてみようかと思っています。

今回はリスク分散といった視点で考えて見ましたので、何かの参考になれば幸いです。